▲点击音频,一起聆听文章节选▲

作者:潘江涛

诵读:楼华坚

好像谁说过,吃野菜犹如钓鱼,关键不在“吃”,而在于得到野菜的那个过程。又像是谁说的,如果专为了吃一嘴,大可不必众里寻它,菜摊上总会有人为你预备下的。

野菜初出,季季皆有。金华餐桌除了常见的荠菜、香椿、蕨菜、马兰头之外,还有白蒿、苦麻、马齿苋、山栀花等,就看你爱不爱吃。

白蒿

老家有句俗语,叫“春来挑菜”。“挑”是动词,多用割稻刈麦的镰刀。菜,则是荠菜,自古便是餐桌上的第一口春鲜。

荠菜,春天的风物诗。当大人小孩猫腰撅腚将其“挑”拣时,近旁的“白蒿”眯着小眼,有些害羞,又有些呆萌,一副怯生生的样子。识货的,顺手将其“挑”回,做成可口的美食;不喜欢的,则任其招摇,老熟于暑热之中。

白蒿,是荠菜最好的邻居,小河边,水渠旁,树荫下,田间草路上,甚至村中的粪堆旁,特别是荒地上随处可见。见得多了也就不足为奇,很少有人会瞥上一眼,更不要说采摘了。

白蒿是神奇的植物——可以是“仙草”,可以是蒿草,还可以是柴草。《本草图经》说:“春初生苗,高三五寸,似蓬蒿而叶紧细,无花实,秋后叶枯,茎干经冬不死,至春更因旧苗而生新叶,故名白蒿。”

雨水三侯,草木萌动。二月底,白蒿紧随荠菜破土,露出了尖尖小脑。进入三月,春风吹着蒿苗呼呼地长,春雨滋润着蒿苗勃勃地发,不几天就比手掌还大,菊花叶子似的蒿叶一层一层冒出来,一圈一圈紧紧密密地绕在根的周围。

白蒿 马俊江/摄

《诗经》里有很多植物,称白蒿为“蘩”,也许就因它长得繁茂。“于以用之?公侯之事。”周代贵族把白蒿当作祭祀用的上品,即取其生命力旺盛、生生不息之意。

“茵陈”是白蒿的幼年,医生开处方都写茵陈。茵,铺垫之意;陈,发陈致新。幼苗从老根发,铺垫于地,故名。

除了茵陈,白蒿还有很多别名,诸如牛至、因尘、马先、棉青、绒蒿、细叶青蒿等等。别名多,说明它分布广。

棉青,是越地俗称,似乎比《诗经》中的“蘩”更能彰显其植物学特征。

棉,一个母性的字。纯洁,雪一样白,阳光一样暖,它是植物中的祖母。青,在江南人的心中,就像一位不常联系,却时常挂念的老友,不单单指颜色,还是某一类植物的统称——蓬青(艾草)、花青、石灰青等等。

对于“青”们,越地百姓无不抱有区别于一般野草的特别的情感。诚如热爱星宿的人,可以不费力气地从浩瀚星空中定位出星座来,那些喜欢“青”的人,也拥有从草地上迅速发现它们身影的能力。

棉青,富有诗情画意,轻轻一吟,便能想象出其俏丽的样貌:叶片青中泛白,好像阳光下照得见绒毛的少女肌肤。

粉嫩的青,初春的样子。看到“青”,就想到用它所做的清明粿,想到采青时的游嬉与春光。这二者,又往往关联着母亲的手艺以及儿时春天的乐趣。

按馅料分,清明粿有咸、甜两种。黑芝麻炒熟碾碎,拌入砂糖或蔗糖之中,即为甜馅。春笋煮熟切丁,香干切丁,雪里蕻咸菜切细,用猪油将三者炒得油汪汪的。讲究一点,再撒一大把葱花增香。此乃咸馅。

棉青洗净切碎,捣成糊状,和盐一起拌入米粉(糯米与粳米按比例搭配),加水搓揉成面团。制作时,面团按需切成小块,用力搓成细细的条状,再摘取大小匀称的面坨。裹入馅料,一坨即为一只。

甜的清明粿多为圆形,宜用平底锅烤食。咸者多为饺子状,下垫箬叶,进蒸笼。大约一刻钟后,清明粿以一阵强过一阵的香气,宣告自己成熟。揭盖,蒸气郁郁中移入米筛。稍晾,皮紧致,色青润,一只只都是吊人胃口的好模样。

“二月茵陈三月蒿,五月六月当柴烧。”清明粿是时令食物。无论是咸甜,看上去就像松软的白雪夹杂有点点翠玉。忍不住偷吃一只,仿佛把整个春天的鲜味都吞进了肚里。

马齿苋

白蒿天生有股清朗气,带着中药的苦香。马齿苋不香,却滑腻、微酸,还被杜甫视为“恶草”。

只不过,江南民间对草木的信仰与崇拜,兼及野菜,早春的荠菜是老大,直与它比肩的便是春末浅夏的马齿苋。

顾名思义,马齿苋因叶如马齿、性滑似苋而得名。马苋、马齿草、马荠菜、麻绳菜、五行草等等,皆为其别名。

按植物学术语来说,马齿苋是一年生肉质草本植物,茎较长,常带紫色,肥厚多汁。它不争春风,不夺春雨,待到夏天来临,才低调地匍富着身子隐匿在蓊郁的绿色中,鲜嫩的茎叶犹如一座座丰盈的水库,划开一个口子,叶脉里都会流出一滴滴酸软的液体来。

当阳光越发热烈时,马齿苋就会舒畅地张开自己的身体,一蓬蓬,一簇簇,漫山遍野,把乡村初夏妆点得生机盎然。盛夏时节,旷野如蒸,别的草早已干瘪,或者拼命蹿高,或者竭力蔓延的时候,独有马齿苋依然流露着难得的水色,紧贴着发烫的泥土铺散生长,默不作声地开出一朵朵金黄的花儿。

说得直白点,马齿苋就是一种草,坚忍而又顽强的草,是“死不了”“太阳花”“长命草”。

草木一秋,如同人活一世,都是命。“村妇坐畦挑马齿,野童蹲涧采鸡头。”此乃乡村野趣。而在唐朝时期,宫廷里就时常用马齿苋做膳食。诗圣杜甫在《行官送菜》中云:“苦苣刺如针,马齿叶亦繁。”陆游蜗居山野村头,不问功名,只饮酒吟诗,作《谴兴》一首,其中有诗句曰:“日高羹马齿,霜冷驾鸡栖。”日上三竿,煮了马齿苋作菜羹,白露为霜,且乘村人所制的简陋“鸡栖车”而行,食无鱼,出无车,却无须在意庙堂之上的勾心斗角,如此,不亦快哉?

乃至明朝,采食野菜之风日盛,为着救荒,只消能填饱肚子就好,故而民间多有取食马齿苋之法,久而久之,竟将这野草当作了美味。王磐《野菜谱》说,夏日采摘马齿苋,以沸水煮过,晾作干菜,冬日可食。

夏蔬冬食,很有乡野生活香远悠长的味道。“人多采苗煮晒为蔬”(《本草纲目·菜二》),李时珍用文字的方式保存着这一古老的行为。

著名作家汪曾祺亦说:我们祖母每于夏天摘肥嫩的马齿苋晾干,过年时作馅包包子。我有时从她的盘子里拿一个,蘸了香油吃,挺香……

鲜嫩的马齿苋可做煎饼,吃口自有一股浓浓的馨香和乡土气息。出锅的煎饼,柔若玉脂,清香扑鼻。马齿苋与肉末做馅,可做青团、蒸包子。起锅,一只只葱绿如翡翠,温润似碧玉的青团,撩拨得人直咽口水。

吴地的乡下老妪常将马齿苋暴晒数日,坛里密封保存。到了冬日,取出掺入五花肉红烧,味道鲜美。马齿苋平添几分油腻,韧性未变,骨子里浓缩的阳光雨露气息,在舌尖上百转干回。

江南民俗,春节吃晒干的马齿苋,曰安乐菜。中医养生推行药食兼用,“马齿元旦食之,解疫气。”(《本草纲目》)李时珍的说法是有根据的,因为从唐代开始,马齿菜就赢得“五行草”和“长命菜”的大名。陈藏在《本草拾遗》中写得更直白:“人久食之,消炎止血,解热排毒;防痢疟,治胃疡。”

山栀花

山中无闲草。《说文》中说:“药,治病之草”,药用植物被古人称为“本草”,到今天“本草”已成为举世公认的中国符号。

栀子,吾乡叫山栀,是乡下孩子最为稔熟的本草——花采食,果药用。

山栀枝条丛生,叶片很密,椭圆,碧绿碧绿的。惊蛰刚过,山栀花就开始现蕾了,一旦开花,总是艳阳,总是豪雨。选择这样的季节开花,自然有着与众不同的情怀:热烈、率真、浪漫。

人与草木,也讲缘分。老家潘庄推窗见山,出门爬岭。村东有三岩弄,村西是金钩,村北挨着小殿下,3座大山每天可轮换着放羊。上午,我把家中的5只山羊往山里赶,到了下午三四点钟,再拎着一只竹篮,吆喝着把山羊接回家。去得多了,便知晓哪座山的哪个位置长着山栀花,径直走去,一一将它们采进篮里。

山栀花开,就意味着端午节快到了。五六月间正是青黄不接的时候,妈妈常为三顿饭发愁,有了这灿然开放的山栀花,清贫单调的生活也就多了几分色彩。

入夜,家人闲坐油灯旁,将山栀花倒在米筛里,轻轻扯去花蕊。花蕊是黄色的,碰触的指头会沾染一层厚厚的花粉,闻一闻,透着淡淡的馨香。

妈妈已烧好一锅开水,分批把择拣好的山栀花倒进锅内。一俟花瓣变色,便立马捞进另一锅清水中,荡涤几下,双手一兜,捏成一小团,用力挤干水分。一小团,恰好够炒一盘。

那年月,山村尚未通电,就连保鲜袋也闻未所闻。采来的山栀花少,就当第二天的配菜。要是量多,妈妈只能将它们晒干存贮。

山栀花通体雪白,与茉莉花、白兰花并列,被称为江南“夏日三白”。它有重瓣和单瓣之分。大叶重瓣的,花朵硕大,香气也烈,多用于园林绿化,是上佳的观赏花卉。有人爱美,忍不住偷摘几朵,一朵别在发梢,另几朵供在案头。他人视之,美则美矣,却总归少了一些个人修养。

野生山栀花,小叶单瓣,植株矮小,较之于重瓣兄弟,顿显营养不良之感。

居家小区通往丹溪公园的十字路口设置了红绿灯,一群老妪一早便抢占马路一侧,售卖自家种的时令蔬菜。碰巧的话,还能见着头天下山的野生山栀花。

居家过日子,凡事都得精打细算。金华某超市焯水的山栀花0.5公斤要价10元,而丹溪桥头售卖的鲜货,0.5公斤能焯出1.5公斤湿花,却只要15元。要是一餐吃不完,可将焯水之花送入冰箱冷藏或速冻。

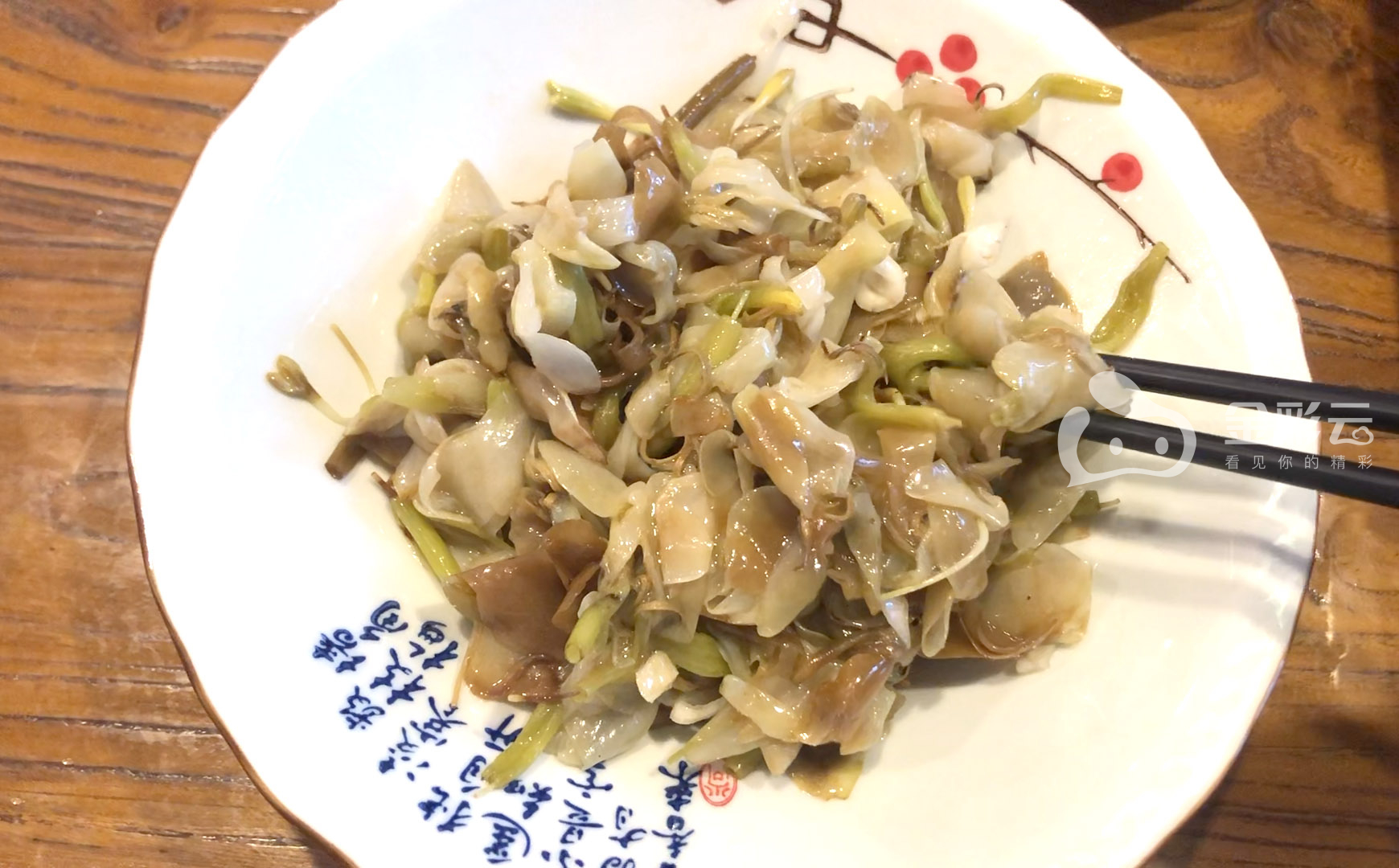

农家烹食山栀花,除了清炒,还可凉拌、炒肉丝、滚豆腐等等,无不入口爽滑,清香四溢。

南宋林洪的《山家清供》写鲜花入馔的菜品不少,其中一道“煎栀子花”格外瞩目。因为这是我国历史上第一次出现栀子花入馔的文字,可以说是吃食栀子花之始祖。

山栀花煎着吃,我没这个口福。因为尿酸偏高,前不久听朋友推荐,买了几味中药泡水喝,其中就有山栀果。

山栀果,俗称山栀,形如酒杯。《本草纲目》中说它性凉味苦,怯湿热,能清心明目,消炎止痛,治黄疸病、跌打损伤以及因燥热引起的剧痛性心烦。

上世纪60年代,是我的童年时期。一旦感冒发烧、被惊吓和做恶梦,无不用到山栀——将其碾碎,和上面团,用纱布包在手腕或脚底心。翌日一早,扯去纱布,每每留下一个乌青乌青的印痕。

苦麻菜

抹不去的童年记忆,还有野菜的苦味。

听一文友说,龙年春节他去了一趟乌石村。磐安朋友好客,除了待之以鸡鸭鱼肉外,还特地炒了一盘点击率颇高的山栀花——菜色黑不溜秋的,有些苦味,因为先前没有吃过,尝了一下,并不十分好吃,但有点野趣。

味觉适应或者说味觉脱敏,是一种颇为复杂而有趣的现象。这位文友打小生活在城里,吃不惯山栀花,是否因了它的苦涩?

大凡野菜都有点“苦”,只是程度不同而已。较之于苦麻菜,山栀花的苦涩真的算不了什么。

焯水后的苦麻皮

《诗经》说:“谁谓荼苦?其甘如荠。”尝过荠菜的人都知道,荠菜其实不甜,说苦荼如荠,是女人怀念患难与共的恩爱日子。薛平贵凯旋归来时,王宝钏给他做的第一顿饭,就是荠菜饺子——没有肉的馅,干涩得难以下咽。

《尔雅》释“荼”,说它就是苦菜。清代大儒程瑶田《释草小记》中专门一篇《释荼》,开头就说,苦菜有两种,一种是苦荬菜,一种是苣荬菜。

早年码过一篇小文《荬菜》,我把它收录在拙著《金华味道》中,其中有这样一段文字:

“磐安虽为浙中腹地,但因为先天不足,曾一度被人视为‘穷山恶水’之地。‘葛衣当早稻,青木柴棍当棉袄,松明蔑白当灯照,荬菜食到老。’古老直白的歌谣便是磐安先民‘吃不饱,穿不暖’的真实写照。”

荬菜,乃磐安土语,见过的年轻人不会太多。近读浙师大教授马俊江文章《“苦”是一棵草》,再对照其配图,我才知晓,被父辈视为“救命草”的荬菜,学名叫“苣荬菜”。

而另一种苦菜——苦荬菜,俗称“野苦麻”,与家种苦麻有些相似,但植株明显矮小——叶抱着茎,把全部的心思和精力凝聚在根系的延伸上,纤细的根每前进一丝一毫,它就长出一口气,探出一片绿绿的叶子,仔细看了,绿的是表面,叶背略显灰白,隐隐透着模糊的绿、朦胧的紫。用手掐之,有白浆溢出。焯水之后凉拌,微微的苦涩,柔柔的清香。

家住武义江边,溯江而上,江堤两侧各有二十来米宽的荒地,还隐约可见当年耕作的痕迹,只因城市建设之需,才变成今天的防洪缓冲带。

微风吹,苦菜长,荒滩野地是粮仓。晨、昏两个时段,在江堤上休闲锻炼的市民不少。每每见着田坎上、土路边、草丛里散生的野苦麻,一些上了年纪的市民便会停下脚步,前往寻觅。要不了多久,手中便多了一把苦麻菜。

他们随身携带塑料袋,显然是有备而来。野苦麻贱生,手掐植株,没有伤及根本,大约一周后又会长出嫩叶。

苦麻菜虽苦,却有苦后回甘的天然清香。看着那绿油油、鲜嫩嫩的野苦麻,我亦心动,却始终放不下那个脸面,还不如起个早,去丹溪桥头的临时摊点买一把。

除了寒冬腊月,这个摊点早上6点就有了,上午8点半收摊,专讨上班族的欢心。在这里,我买过每公斤120元的野生石斑鱼,每公斤30元的山栀花。苦麻菜以把售卖,每把只要3元钱,便宜又好吃。

“苦麻菜,花儿黄,又当野菜又当粮。”说野菜好吃的人,大约是好日子过久了。

烹食野苦麻,少不了蒜蓉,最常见的是焯水之后热油下锅,就着鸡蛋、豆干、春笋或腊肉等佐料。兰溪乡贤李笠翁说,素菜荤烧,那热油还必须是猪油。要是凉拌,通常用脱脂豆腐,再和以香油,清凉可口。家有孩子的,还会将野苦麻蘸上调好的面糊,放在油锅中炸出金灿灿的酥脆小食。

粗食如此细烹,哪有不好吃的道理?只不过,无论哪种野菜,无油,只放盐,上顿吃下顿吃,吃得清口水直流的事,又有多少人记得了呢?

五千年中国史,饥荒年份不少,老百姓“时挑野菜和根煮”(杜荀鹤诗句)自是免不了的命运。到了我出生的时候,走出大饥荒的劫难也不过才几年的事,但毕竟有了一份口粮,喝点儿稀的,还能将就着对付过去。挑点儿野菜,一是为了在菜园里摘不出菜的时候,做一点佐餐之物,二是为了喂猪。以野菜为主食的,断乎未见。我说吃野菜是为了尝鲜,大约没有人反对。

《本草纲目》说:苦麻菜久服,安心益气,轻身耐老。《随息居饮食谱》是清代养生学家汪士雄的典籍,同样道出了苦麻菜药食有源之理:“清热明目,补心凉血。除黄杀虫,解暑,疗淋痔,愈疔痈。”

人是大自然的一部分,与植物结下的世代情缘,原本就在这相互的感念中——人用语言和文字念叨着它们,而植物则将果实、花朵、叶和根茎奉献给中意于它的人们。就像苦麻菜,让人记住了该记住的一切,它那不失水分、热量与营养的奉献使我们长大成人。

酸甜苦辣咸,“苦”列五味之中,犹如正神一尊,令人景仰。如今生活富足了,大家想的不再是大鱼大肉,而是带着山野气息的粗食。

于是乎,白蒿、马齿苋、山栀花、苦麻菜等等苦后回甘的野菜,既不是山珍海味,也算不得奇珍异宝,却是人们调剂生活的某种需要。它们不是城里人的清供,也非乡下人的专利,如果说我们进入小康,实现了什么“城乡一体”的话,那就是人们对野菜身家的认同。

精彩评论( 0 )