胡步蟾逝世已有63年,胡步蟾陈列馆迎来送往,留下无尽的思念和越发耀眼的“精神丰碑”。

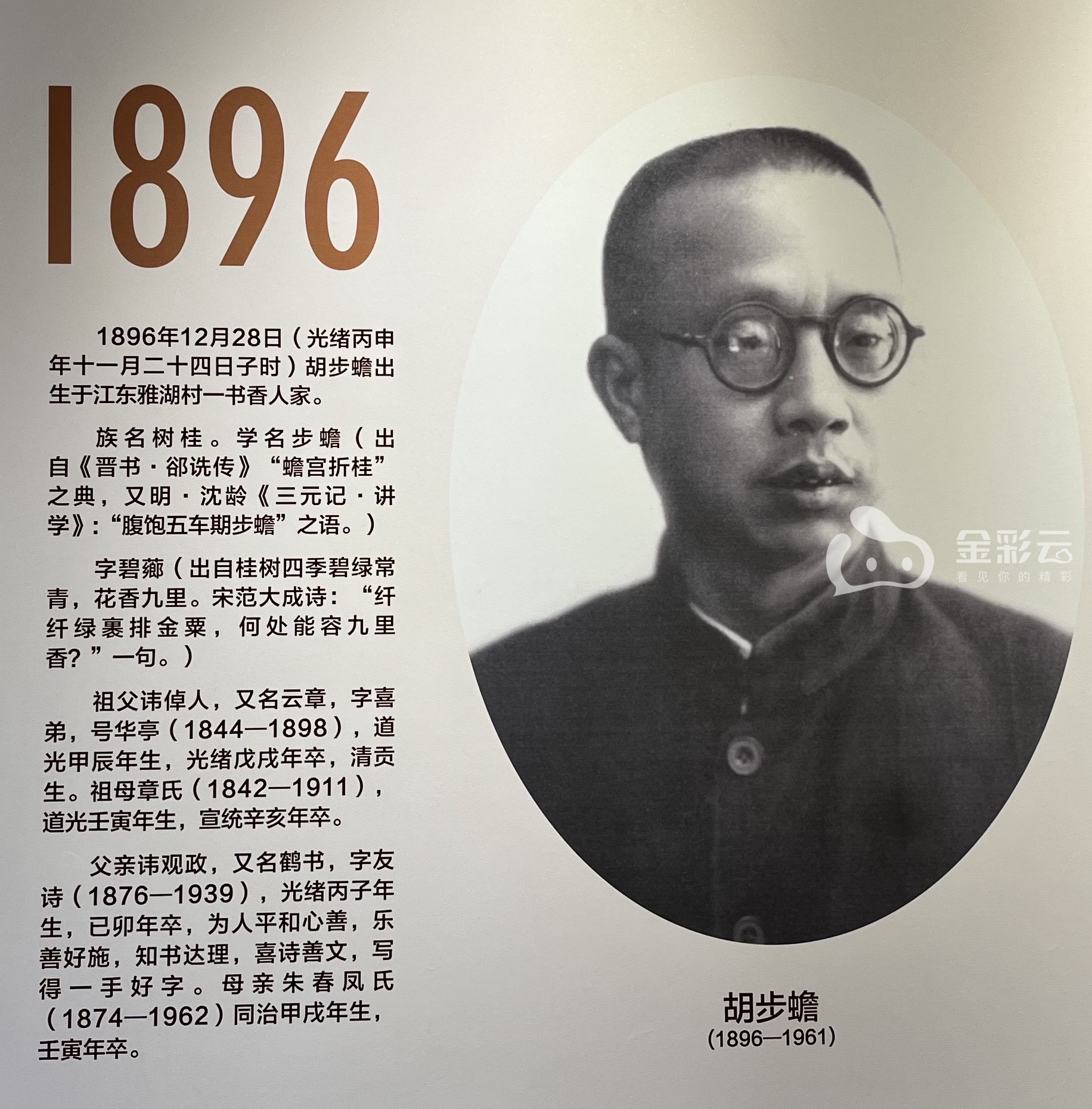

胡步蟾(1896—1961)是省立金华中学(金华一中前身)的老校长,我国著名教育家、生物学家和翻译家。他是五四运动的金华播火者,金华声援北京爱国运动的主要领导人和组织者,创办了《金华报》《童灯》等报刊;他坚持著译,出版了约20部科学著作,102篇论文,其中,不少著作一版再版,最多的达14版;他一生都在为实现“教育救国”、“科学救国”而努力,培养出了一大批高素质人才。

5月11日上午9时,雨水打湿了地面,胡步蟾儿子、94岁的浙江大学教授胡萃拄着拐杖出现在位于金东区江东镇雅湖村的胡步蟾陈列馆门口。得知“哥哥过来看爸爸的陈列馆”,胡步蟾83岁的儿子胡丰,79的女儿胡震和78岁的小女儿胡英携众多亲人,也早早赶到了现场。

“您和妈妈尽可放心!”

【家书】

亲爱的爸爸,您好!今天我终于依靠专车和轮椅来到陈列馆。首先要告诉您的是,您的后代们积极向上,很努力,很勤奋,有出息,在各自岗位上做出自己的贡献。杰出的很多,不一一列举。第二,在党的正确领导下,人民生活普遍大幅度提高,兄弟姐妹各家生活都很美满、幸福。您和妈妈尽可放心!

【现场】

在馆内胡步蟾的铜像前,胡萃从衣服内侧口袋里小心翼翼地掏出一张白纸,摊开,是晨起手写的一封信。胡萃定居杭州,因为身体原因,几乎很少出门,这次第一次来到父亲胡步蟾的陈列馆。

胡萃说,一直很想回家,回金华看看。陈列馆2022年9月30日举行开馆仪式的时候,因为身体加上疫情的原因,没能参加非常遗憾。这次也是在家人们的协助下,终于“圆梦”。想着要回来,昨晚兴奋得睡不着觉!早上出发前,临时起意,就把自己想对父亲说的话写了出来。家书,也是他们那个时代常用的沟通方式。

胡萃说,父亲爱国敬业,是教育家、生物学家,所言所行影响着一代代人。儿女们一直以父亲为榜样,在自己的事业上努力耕耘,在药学、医学、教育等领域绽放光彩。

“舅舅,我是……”“欢迎回来啊。”“中午来我家吃饭啊。”村上的亲戚、邻居们得知胡步蟾儿女们回来,纷纷来到陈列馆打招呼,一时间,陈列馆内热闹非常。胡萃说,这次回来,发现家乡的变化很大,村庄的道路很干净,房子造得也很漂亮。父亲当年非常节俭,去城里上学20里路都要把布鞋脱下换上草鞋走路。父亲和母亲要是知道家乡变得这么好,一定非常高兴!

“可是和您相比,过去我就总结过,存在十大差距。”

【家书】

遗憾的是:我从懂事起就知道应该好好向您学习,学习如何做人,为何做学问。可是几十年来,虽然也曾得过全国性荣誉和浙大的最高奖——竺可桢奖,以及浙江大学优秀共产党员称号,可是和您相比,过去我就总结过,存在十大差距。其中最重要的是:一、孝敬父母远不如您;二、帮助弟妹远不如您;三学术成就和影响远不如您既广又深;四、教学艺术没有您高,动手能力没有您强,工作投入也不如您,尤其是行政工作。

【现场】

陈列馆入口处大大的屏风上,“弘毅”“求真”四字十分显眼,阐述了科学家的精神精髓,这也是胡步蟾毕生对科学追求的写照。

胡萃从上大学,读研究生,从教,直到退休都在浙江大学,一生奉献给了科学事业。他主要从事害虫生物防治、农业昆虫及资源昆虫学研究,在国内率先开展法医昆虫学教学科研工作。他主编的《法医昆虫学》是国内该领域首本。他在濒危昆虫保护、资源昆虫、法医昆虫等领域做了许多开创性和探索性工作,由此取得的学术成就在国内堪称第一。出版专著20余本,在国内外发表论著350余篇。在教书育人方面,胡萃始终坚持做事之法和做人之道的教育,推崇“爱国、敬业、乐群、惜时”,在职期间培养出了16个硕士,29个博士,被评为全国模范教师。

胡萃总结说,自己在科研上认真,培养学生也不遗余力,这两件事情是可以对父亲交代的,但在其他方面远不如父亲。比如在学术影响方面、在对身边人的帮助上、在动手能力上等,父亲在当时复杂的环境下,依然将方方面面做好,非常值得敬佩。

胡萃记忆中的父亲,三次到日本考察,时间并不长,但十分节俭的他每次都花光积蓄带回大量资料、书籍,发现好的书马上翻译,迅速在国内出版。这才有了我国第一部大学教材《生物学》、我国最早有关优生和人类遗传学专著《优生学与人类遗传学》等著作问世。

胡萃说,父亲对家人、朋友、学生都是极尽帮助。叔叔胡步青,比父亲小19岁,全由父亲从小学一直培养到大学毕业,后来成为有名的生物学家。两位姑妈出嫁时候的嫁妆,是父亲置办的。尤其是在爱护学生上,在当时复杂社会环境下,父亲总是竭尽所能保护学生不受伤害。父亲还会为学生治病,参加防治血吸虫病,指导农民点灯诱蛾防治水稻螟虫害等。胡萃指着弟弟胡丰说,他就是抗战时在逃难的路上,在石楠塘村由父亲接生的,所以家里乳名叫“楠生”。

父亲爱国、敬业是刻在骨子里的。抗战期间,金华沦陷后,敌伪政权兴办“复兴中学”。日本人知道父亲在学生当中很有威信,日文也好,想聘请他当校长,父亲断然拒绝。他大力宣扬“宁饿死不食倭粟”“家乡不重光,坚决不回城”,后来日本人派兵来抓他,父亲躲在自家猪栏上面用木板搭成的柴火堆里,逃过一劫。

时代不同,但爱国之心一脉相承。1982年,胡萃以访问学者身份赴美国与马里兰大学开展合作研究工作,仅用一年的时间,攻破了多个技术难关,在SCI国际刊物上发表了5篇高质量学术论文。美国教授竖起大拇指盛赞其“做出了一流的工作”“一人顶三人,一年顶三年”,还热情挽留他留美工作。面对国外舒适的生活条件、优越的工作环境和先进的实验设备,胡萃没有动心,而是婉言谢绝,回国继续他的教育和科研事业。

“来世,我一定要再做您的儿子。”

【家书】

如今我唯一的想法就是如果有来世,我一定要再做您的儿子,而且要更自觉、更努力,争取为家庭、为单位、为国家做出更多、更大的贡献!

爸爸,我今年九十又四了,这次是靠许多亲人帮助,才得以顺利往返。今后无疑将更困难,对不起啊,真对不起!还有,咸妹远在加拿大,谦妹虽在省内,但双眼基本失明,她们都一时来不了,要我代为鞠躬,鞠躬,再鞠躬。时间仓促,不尽所言!最后率家人叩拜,叩拜,再叩拜!

【现场】

雨水滴答,扣人心弦。信不长,字里行间,满载着骨肉亲情和家国大义,句句深情、字字入心。

这位老教授在家人的搀扶下,走过陈列馆的每一处,聆听弟弟胡丰介绍展陈的点点滴滴。不时地竖起大拇指,他由衷地说:“父亲的这么多言行、照片、作品能汇聚到一起展出,非常不容易,十分感谢各级政府、社会各界以及父老乡亲的帮助和对父亲的认可。”

这些年,随着胡步蟾的故事、照片、著作等不断被挖掘出来,这位几乎被人遗忘的教育家、生物学家、翻译家重新被大众关注。2015年,金华市博物馆内,展出了胡步蟾的照片和事迹介绍;2017年,《金华市志》收录了胡步蟾传记;2017年,金华一中在校园里竖起胡步蟾全身铜像;2018年,酒坊巷121号以“胡步蟾故居”列为市重点保护历史建筑;2021年,中央电视台国际频道播出了胡步蟾事迹,展现了多张珍贵的历史照片;2022年,胡步蟾陈列馆开馆;2022年,金华一中的学校博物馆专栏陈列了胡步蟾照片、著作、语录等;2023年,胡步蟾陈列馆成为金华一中的研学基地;2023年,胡步蟾陈列馆成为金华市科学技术协会授予的“科学家精神教育基地”。

去年3月,胡步蟾的学生、三位80多岁的老人从各地冒雨来到陈列馆,与老校长“隔空对话”,记者见证了这场深厚的师生情谊。上个月,金华职业技术学院医学院的学生组队来到陈列馆参观学习。上周,金华市科协组织人员到陈列馆参观学习。陈列馆讲解员胡良忠说,迄今为止,有2万多人到访陈列馆。

胡步蟾的故事还在继续,越来越多的人走进陈列馆,怀念胡步蟾,学习胡步蟾,立志成为“胡步蟾”。

精彩评论( 0 )