▲点击音频,一起聆听文章节选▲

作者:吕映珍

诵读:王益民

春日暖暖。

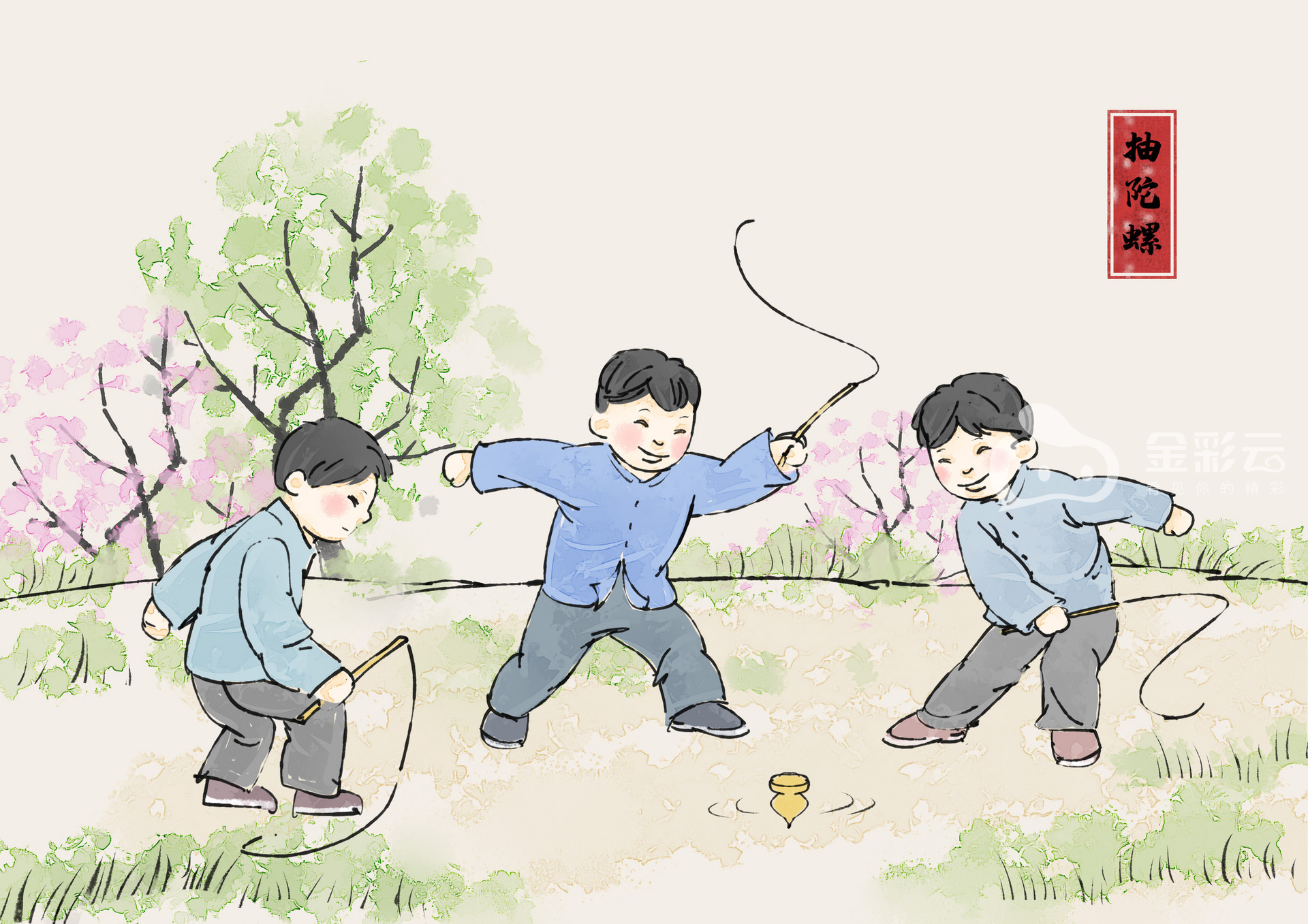

闲坐公园里,看一位老者打陀螺。这老者真是精气神特好。一人打着三只陀螺,看到哪只有点歪歪倒倒了,就不紧不慢抽打几鞭子。三只陀螺像上紧了发条一般,始终稳稳当当地,转得欢快。见我对陀螺感兴趣,老者好像一下找到了知音。

“打陀螺好啊,瞧我的肩周炎都好久没犯过了。”他一边慢条斯理地抽打着陀螺,一边笑着说,“要不,我那包里还有一个,借你玩玩?”“还是很小的时候打过这个,好久没玩了。”我童心大发。接过老者手中的陀螺,眼前这家伙好“壮实”啊,差不多有汤碗那么粗,完全没有记忆中的小巧玲珑。

我把鞭绳缠绕在陀螺上,弯下腰,把它放到地上,然后朝顺时针方向用力拉动鞭子,陀螺顿时就像不倒翁一样摇摇欲倒。这时,我挥动鞭子一阵猛抽,陀螺就稳稳当当转了起来。我隔一会儿就挥舞手臂,高高举着鞭子,对着陀螺用力抽打,“啪——啪——”一记又一记清亮的声响在公园上空回旋。

“对,就这样抽!你看,这陀螺多像一个懒人啊!过一阵不抽打,它就不旋转。哈哈哈——”老者爽然的笑声传染了我。我越打越来劲,才10多分钟,就打得一头汗,浑身舒畅。回头看时,发现好几位打太极的爷叔也停下来看着我们笑。那眼神,是羡慕吗?还是勾起了他们童年的回忆?

原来一转就会“咯噔”来一声的僵脖子,居然转动时不响了。我疑惑着,向左、向右都试了试。屡试不爽啊,真是意外的惊喜!“在田野上转,在清风里转,在飘着香的鲜花上转。在沉默里转,在孤独里转,在结着冰的湖面上转。在欢笑里转,在泪水里转,在燃烧着的生命里转……”我情不自禁地哼起了民谣歌手万晓利的《陀螺》。

淡淡的温暖与美好涌上心头。

小时候,陀螺往往不是一个人打,我们是要比赛的。场中间划一道白线,一方的陀螺打过线了,另一方必须接着打过来,若陀螺倒下去了,就是“死了”。若是一方连“死”十次,这一局就输了,就会有新的一方来应战。

那时候,每个村里都有打麦场,虽然是泥土地,但光溜溜平展展,打起陀螺很过瘾。数九寒天里,我们个个把棉袄都脱了,身子呼地蹿到左边,又呼地蹿到右边,胳膊挥舞着,鞭子呼啸着。有时候,陀螺被对方打过来了,就地转了一圈,眼看要倒下了,忽地一声脆生生的哨音传来,那红鞭梢就风驰电掣般地舞过来,把那粉白的陀螺裹住了。

时间仿佛凝固了一般,大家屏住气,谁也不出一声。

不知谁突然大声叫着:“阿荣,你陀螺死定了。”

阿荣的脸蛋儿红得如染了霞。他的手臂只一收,那裹着的红鞭就慢慢地一点儿、一点儿地展开。蓦地,他手臂一扬,那陀螺竟高高地飞到空中去,然后打着旋,稳稳地落在对方的场地里,竟旋得开了花。对方看呆了,竟忘了扬起自己的鞭子,直至那陀螺倒了下去。

“好!好!阿荣厉害!”那欢呼声就把大樟树上的麻雀儿惊走了。

阿荣是我最好的朋友,也是小伙伴中打得最好的一个。他的父亲是木匠,每年,他父亲早早就做好了新陀螺给他。这个时候,阿荣就会来找我,“你先打我的?”

小时候没啥玩具,平时玩的三角包、四角包、沙包、鸡毛毽子、弹弓都是自己做的,陀螺也是自己做的。男孩们一个个能工巧匠似的,从自家的柴火堆里拉出一根粗些的松木,锯出一段儿,去掉树皮,将一端削成锥形,再将一颗钢珠嵌入尖端,一个陀螺就做成了。

父亲本答应给我做一个的,可一直没空。我就自己找了段木头,蹲在门槛前用砍刀叮叮咣咣地砍……

“把你的砍刀给我吧。”

我点了点头表示同意。

现在砍刀发出来的声音也两样了。松木嚓嚓嚓地响,木片向四面八方飞溅着。我的天啊,他多么有劲啊!他只用手挥了一下又挥了一下,一个上圆下尖的模型就出来了。阿荣手起得轻,刀也落得柔,仿佛在拂去地毯上的灰尘一样。慢慢地,陀螺被修得光洁发亮,周周正正。他还别出心裁地用红、黑墨水在圆面上画上花和小鸟,让陀螺转起来色彩斑斓惹人眼。

他把陀螺交到我的手里,手把手教我如何顺着、倒着打陀螺,甚至用手撒陀螺。那徒手撒陀螺的动作是一气呵成的。他把鞭子夹在腋下,把陀螺拿在手中,无论是左翻或右翻,那陀螺就从他的手中旋下来,稳稳地落到地面去。他后退几步,鞭子早握到手里了,那鞭梢嗖地飞过去,那陀螺就转得人眼花缭乱了。

……

转眼,已经过去了多少年?二十,还是三十?已经这么久没有见过阿荣了?!

陀螺啊,陀螺,你还能顺着早年留下的淡淡印痕找回出发的原点吗?

精彩评论( 0 )